親や家族を頼れない若者に「ひとりじゃない」と思えるつながりを届けるために(前半)【アフターケア事業】

date2025.6.12

writer 鳥居 真樹

鳥居 真樹

こんにちは。アフターケア事業部の鳥居です。

いつもあたたかい応援をありがとうございます。

今回は、児童養護施設等を巣立った若者を支える活動(アフターケア事業)について、前半・後半に分けてお届けします。

前半は「親や家族を頼れない若者ってどんなひと?」という課題の裏にある背景と、より多くの若者を支えるために全国ネットワーク「えんじゅ」での取り組みについてご紹介します。

※全国ネットワーク「えんじゅ」の活動は、かものはしプロジェクトが事務局を担い、一部の広報やWEBでの発信も行っています。ご寄付の一部は、えんじゅの活動のために活用しています。

contents

原則18歳で、社会にひとりで踏み出す若者たちがいます

皆さんは18歳の頃、どんな日々を送っていましたか。進路に悩みながらも、困った時に頼れる家族や友人が身近にいた方が多いのではないでしょうか。

しかし今の日本には、18歳になると支援制度から離れ、一人で生活を始めなければならない若者たちがいます。その多くは、虐待や親との離別といった辛い経験を背負い、社会的養護(※)のもとで育った若者たちです。

彼らは経済的な後ろ盾もない中で、自分で生活費を稼ぎ、孤独感や、過去のトラウマによる精神的な不安を抱えながら、人生を切り拓いていかなければなりません。

また、虐待などを経験しながらも保護されずに大人になった若者への支援が不足していることも、大きな課題となっています。

※社会的養護:親などの保護者のもとで育つことが困難なこどもたちを、児童養護施設や里親などの社会の仕組みで養育することです。制度上は18歳以降も「措置延長」により支援が続く場合がありますが、実際には多くの若者が18歳で施設を「退所」し、自立を求められているのが現状です。

若者を支える「アフターケア」という取り組み

社会的養護を経験した若者や、困難な家庭環境で育った若者たちにとって、「困ったときにふと立ち寄れる場所」や「何でも話せる相手」の存在が大きな支えになります。

こうした若者たちを支える活動は「アフターケア(退所後支援)」と呼ばれ、病院に行くときに一緒についていくこと、家を探すときの下見や、申し込みの手伝い、雑談や食事を通じた居場所づくり、LINEでのこまめな連絡など「伴走型の支援」は多岐にわたります。

全国の支援者をつなぎ、連携して若者を支える

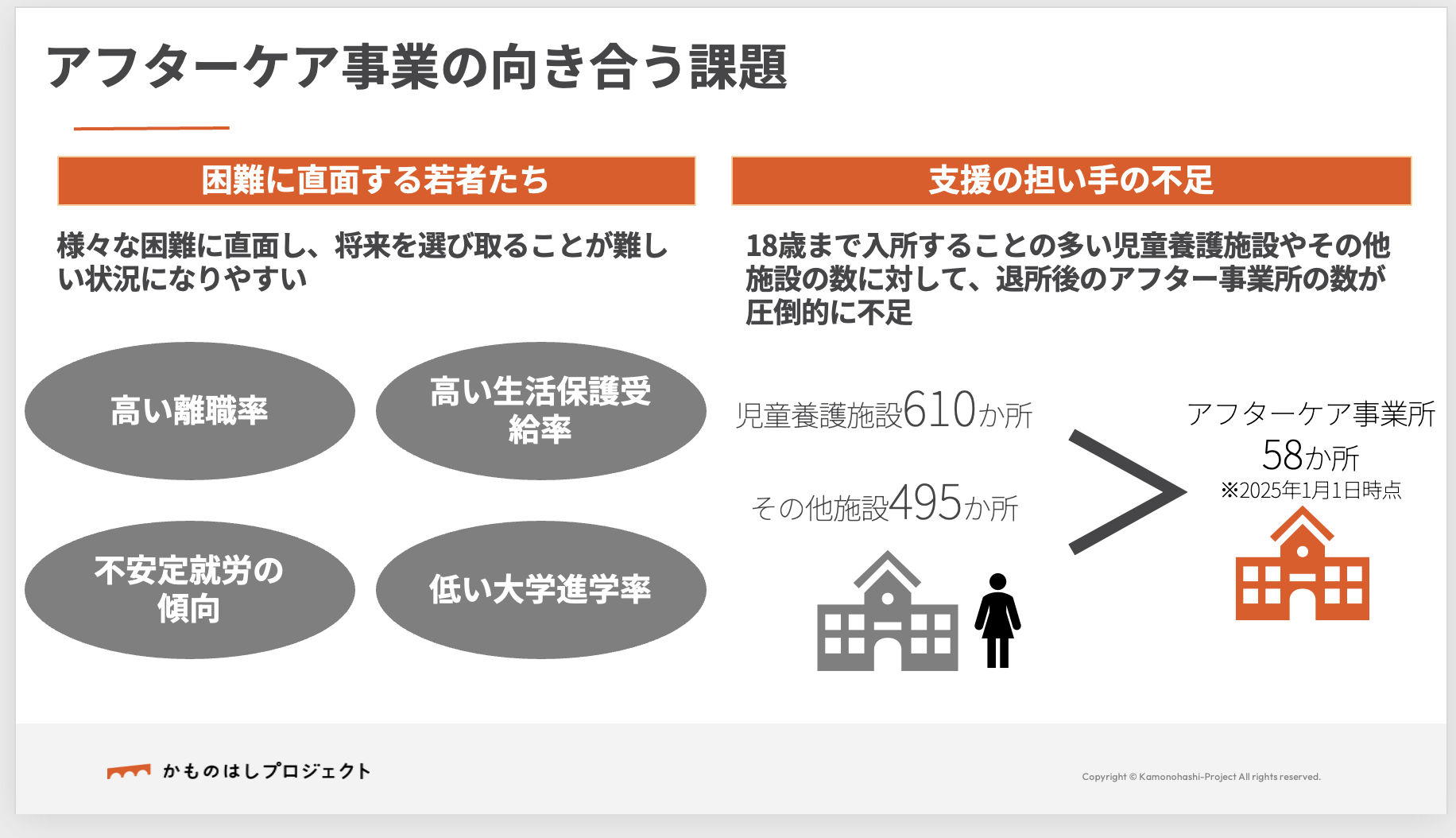

ただ、現在、児童養護施設等の数が1,105ヶ所に対して、アフターケア事業所の数が58ヶ所と少ないという課題があります。また、多くの支援団体は孤軍奮闘している状況であり、限られたスタッフで現場の負担が大きくなっています。

そこで、団体同士をつなぎ、情報共有や連携を促進するため生まれたのが全国ネットワーク「えんじゅ」です。2024年からは、かものはしプロジェクトがその事務局を担い、調査研究、研修、政策提言、広報などを行っています。(※事務局を担うことになった経緯はこちら)

「えんじゅ」に加盟する団体の皆さまと一緒に、多くの若者にさまざまなつながりが保障され、安心して生活ができる社会になるために必要なことを考え、今後も取り組んでいきます。

2024年、こども家庭庁がアフターケアを制度化

「アフターケア(退所後支援)」は、これまで児童養護施設の職員や支援団体が必要だと感じて、自主的に行ってきた活動でした。2024年からようやく、そうした取り組みを国が支える仕組みとして「社会的養護自立支援拠点事業※」という制度が本格的に始まり、国の予算がつくようになりました。

支援団体はこの制度を使い、施設退所後も安心して相談できる場所や人とつながれるよう、以下のような取り組みを行っています。

・居場所の提供

若者たちが安心して過ごせる交流スペースを設け、意見交換や自助グループ活動を行える場を提供します。

・相談支援

生活や就労に関する悩みについて、専門的な知識を持ったスタッフが相談に応じます。

・専門機関へのつなぎ

必要に応じて、医療機関や就労支援機関など、適切な専門機関への橋渡しを行います。

・一時的な住まいの提供(任意)

住居を失った若者に対して、一時的に滞在できる場所を提供し、状況が安定するまでの支援を行います。

※「社会的養護自立支援拠点事業」は、こども家庭庁が制度をつくり、地域ごとに自治体が運営を担当。NPOなどの団体が、実際の支援を担っています。2022年の児童福祉法改正により創設され、2024年4月1日から本格的に開始。

では、実際に「アフターケア」を行っている若者支援現場では、どんなことが行われているのでしょうか。後半は、全国の支援団体を訪問調査し見えてきた、現場のリアルをご紹介します。

一人でがんばらなくていい。“頼ってもいい”と思えるつながりを

わたしは、今年の春からアフターケア事業部を兼務することになり、昨年、沖縄の加盟団体が実施する「自立支援プログラム」に参加させていただきました。そこでは、まもなく施設や里親家庭を巣立つ18歳の若者たちが、家の借り方やテーブルマナーなど、生活に必要な知識を学んでいました。

印象的だったのは、「ひとりで生き抜く力」よりも、「困ったときに助けを求める力」を育てていたことです。施設職員であっても「戻っておいで」と簡単には言えない現実がありますが、それでも支援者や地域の大人たちとつながりを感じられることが、若者にとって大きな支えになるのだと感じました。

若者と話す中で、自分の18歳の頃を思い出しました。まだまだ頼りたかったし、ひとりで生きていくには心細い年齢だったと思います。だからこそ「頼ってもいい」と思えることが当たり前になる社会にしたい。 親や家族を頼れない若者に、「ひとりじゃない」と感じてもらえるように、私自身も、その社会をつくる一人でありたいと思っています。

引き続き、応援よろしくお願いします。

writer

鳥居 真樹ソーシャルコミュニケーション事業部

学生時代、かものはしの姉妹団体「ゆるかも」とインターンとして活動していました。東日本大震災を機に、まずは自身の暮らしそのものを見つめ直そうと、農村の地域おこしや、オーガニックカフェ、古民家で電気水道ガスのない暮らしを経験。「どこでどんな暮らしをしていても、ひとが自分の可能性を諦めない仕事をしたい」と、2021年に入職しました。おいしいものを囲んでおしゃべりする時間が大好きです。