15

date2025.11.13

writer 樋山 真希子

樋山 真希子

「助けて」と思いながら働いていた私が、今、支援者を支える理由アフターケア事業部・越智萌へのインタビュー

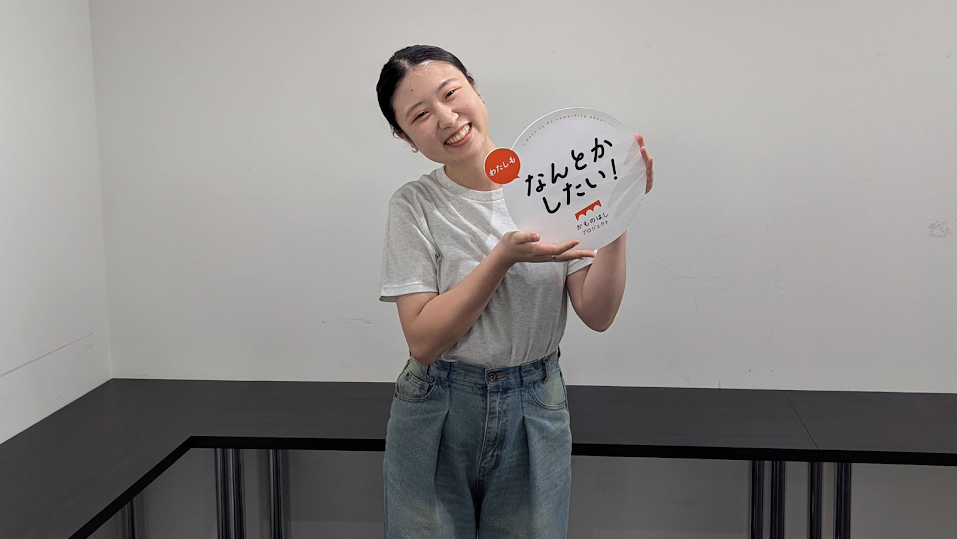

2025年5月に、若者支援の現場を長く経験したのちに、かものはしプロジェクトのアフターケア事業部に加わった越智萌(おち もえ)さん。現在は、親や家族に頼ることができない人たちをサポートする団体の全国ネットワーク「えんじゅ」の事務局として、現場と社会をつなぐ“橋渡し役”として活動しています。

contents

香川での7年の現場経験を経て、かものはしプロジェクトへ

こんにちは!アフターケア事業部の越智萌です。香川県で生まれ育ち、大学・社会人を県外で経験した後、地元に帰ってきました。ひょんなご縁があり、社会的養護関係のお仕事をすることになり、それから7年間、香川県の児童福祉施設や里親家庭、母子生活支援施設などを退所した方たちを応援するアフターケア事業所「わっかっか」にて、生活相談支援員として働いてきました。食べることが好きですが胃腸が弱いです!(笑)

ー長年現場で働いてきた越智さんが、なぜいまかものはしに?

これまで生活支援相談員として若者たちと出会ってきた中で、私がつながることのできた若者はほんの一部で、地域にはまだ声が届かないこどもや若者がたくさんいることを知りました。さらに、つながることができている若者に対しても、現場がひっ迫していて十分な支援を届けきれない現実がある。そんな事業所や支援者だけが頑張っているだけでは、限界が来てしまう、と感じていました。

だからこそ、支援者に限らず、いろんな立場の人が思い合い、支え合いながら社会をつくっていくことが大切だと感じ、現場から少し離れたところから、若者を支えられる社会をつくる仕組みづくりのために働きたいと思い、かものはしプロジェクトのアフターケア事業部に参画しました。

現在は、親や家族に頼ることができない人たちをサポートする団体の全国ネットワーク「えんじゅ」にて、加盟事業所へのサポート業務を担当しています。香川県に住みながら、週1は支援コーディネーターとして現場にも立っています。

現場で気づいた「支援者にも支援が必要」ということ

-現場で動けなくなった日があったと聞きました。何があったのですか?

ある日のこと、朝に涙が止まらなくなって、自分でも驚いたことがありました。たくさんの若者と出会う中で、「消えてしまいたい」と感じるほどの苦しさや、過去の痛みを一緒に受けとめながら歩んできました。その時間はいつも真剣で、大切なものでした。

でも、ふとしたときに、自分の心も少し疲れていたことに気づいたんです。そのとき、「休んでいいよ」と声をかけてもらえて、初めて深く息をつけました。誰かに寄り添う仕事をしている人も、寄り添ってもらうことが必要なんだなと感じました。

「自分がやっていることは、間違っていない」と気づかせてくれた「えんじゅ」

ー「えんじゅ」は、越智さんにとってどんな場所ですか?

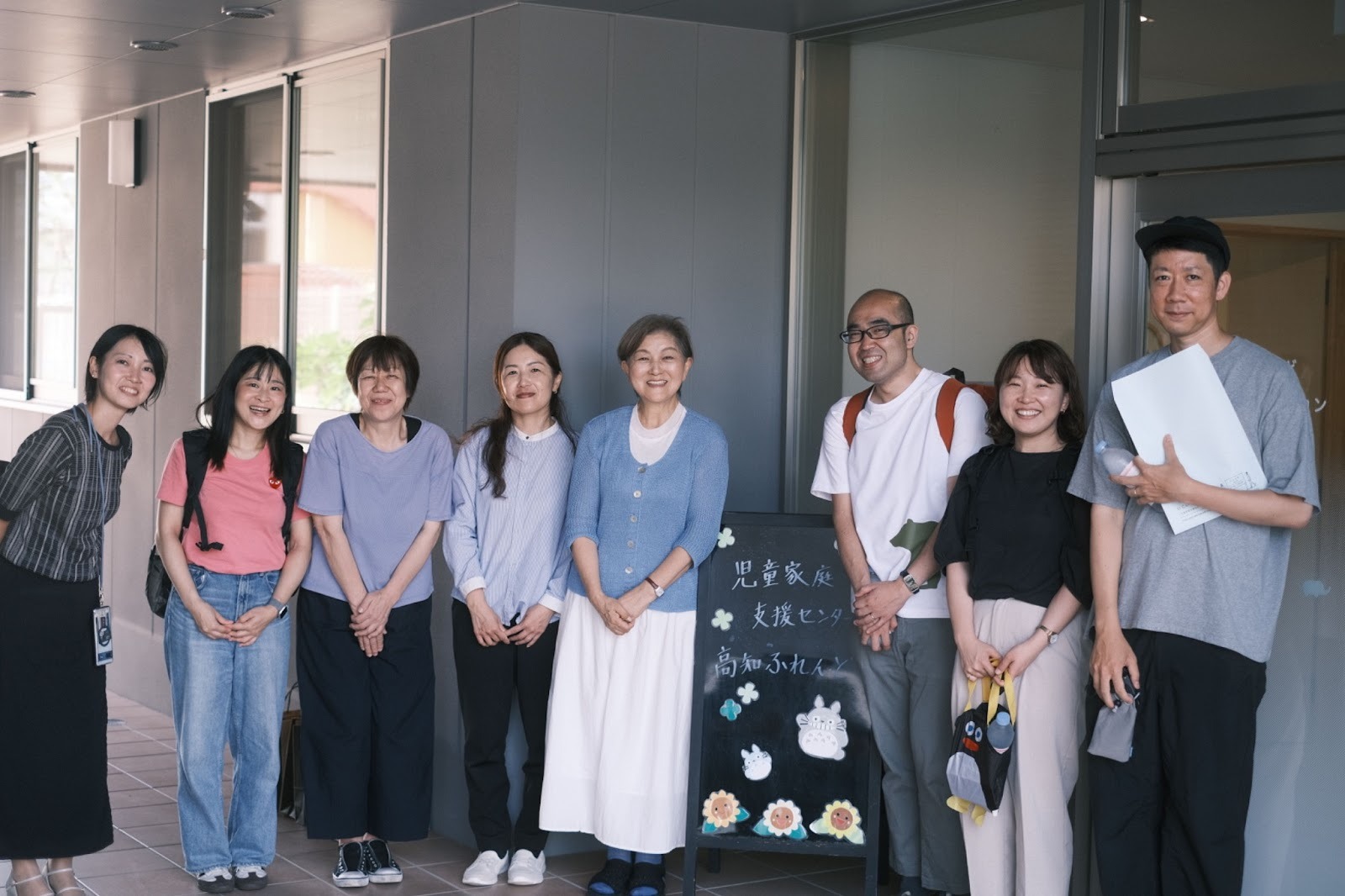

えんじゅは、私にとってとても大切なものでした。

7年前、私がアフターケア事業所に入職した当時、県内にはアフターケアを行っている場所がほとんどなく、目の前の若者のしんどさにどう寄り添えばいいのか、何をどうすればいいのか、すべてが手探りでした。相談できる先もなく、私自身が「助けて~」と思いながら働いていました。そんなときに出会ったのが「えんじゅ」でした。ちょうど、アフターケアに取り組む数名の事業所が団体を立ち上げようとしている時期で、その人たちとの出会いが私の支えになりました。

中でも、えんじゅの年次大会(※)は特別でした。全国の仲間と年に1回一堂に会し、お互いの悩みや迷いを分かち合い、学び合う中で「自分がやっていること、感じていること、考えていることは間違っていない」と教えてもらいました。また自分が見ている世界や若者の苦しさは自分だけが見ていて抱えているものではないことを知り、「一人で頑張らなくていい」と気づかせてもらいました。

※えんじゅ年次大会とは、全国の加盟団体が集まり、2日間にわたって、支援の知識や制度を学びながら活動や思いを共有し励まし合う場です。昨年の様子はこちら

「委員長と呼ばないで!」重圧の中で大切にした2つのこと

ー今回、かものはしへ着任早々、その年次大会の委員長を任せられたんですよね。

そうなんです。そんな思い入れのある年次大会を任されたとき、正直「重すぎる……」と思いました(笑) 「委員長と呼ばないで!」と思っていたくらい(笑)

でも、私が大事にしたかったテーマは明確でした。それは「つながること」と「支援者がケアされること」。 初めて参加する人も取り残されることなく、今ある輪に自然に入ってもらえるように。そしてこの場が、誰にとっても“心地いい”と感じてもらえるようにしたかったんです。

「えんじゅ」というつながりー まじめな話も冗談も、ぜんぶ混ざり合う時間

ー実際にやってみて、どうでしたか?

年次大会は、研修や相互での活動共有、現場での課題をテーマにした分科会など2日間コンテンツは盛りだくさん。それでもやっぱり懇親会は「えんじゅ」というつながりの力がもっとも濃く形になった時間だったと思います(笑)みんな言いたいことを言い、話したい人と話して、会場のあちこちで笑い声があふれていました。支援の話もまじめな相談も、冗談も、全部が混ざり合うこの時間がとてもよかった。

初めての参加者からも、「つながれた」「参加しやすかった」と言ってもらえたのは、本当にうれしかったです。一方で、会場に来られなかった支援者や事業所もたくさんあることを、忘れずにいたいと思っています。つながれる人たちの輪を広げていくこと、ネットワークがもつ力をどのように発揮させていくかということを、これからも考えて取り組むことが必要だと感じています。

若者をひとりにしないために、支援者をひとりにしない

ーこれからの活動で大切にしたいことを教えてください。

私は、「若者をひとりにしないためには、支援者がひとりにならないこと」がとても大切だと感じています。支援者が孤立してしまえば、若者も一緒に孤立してしまうからです。支援する側が安心していられること、誰かとつながっていられることは、決して贅沢ではなく、支援の土台だと思います。

だからこそ、支援者自身がケアされる時間や仕組みが必要です。

同時に、制度や仕組みとしてのつながりも大事ですが、最終的には「人と人」としてつながっていられるかが何より大切だと感じています。

これからも、あたたかくつながれる人が少しずつ増えていく社会であってほしいと思います。そして、「ひとりじゃない」と感じられる関係を育てていきたいです。

writer

樋山 真希子ソーシャルコミュニケーション事業部

小さい時から「平和ってなんだろう?」と考えていました。中学生のときにNPOの存在を知って以来、ずっとNPO職員に憧れを抱いていました。大学生の時に観た「闇の子供たち」という映画が忘れられず、人身売買問題に真っ直ぐに向き合うかものはしに感銘し、2016年に入職しました。現在は広報と会員コミュニケーションを担当しています。知らない街の町中華に行くことと、ハムスターの飼育にはまっています。