【アフターケア事業】親や家族を頼れない若者を支える現場で、今起きていること(後半)

date2025.10.15

writer 村田 早耶香

村田 早耶香

いつもあたたかいご支援をいただきありがとうございます。アフターケア事業部の村田です。

前回のブログでは、児童養護施設等を巣立った若者を支える「アフターケア(退所後支援)」をご紹介しました。(こちら)

後編では、国の制度が始まり、仕組みとして整い始めた今、実際にアフターケアはどのように進んでいるのかを現場調査をもとにお伝えします。

contents

虐待は保護されて終わりではなく、施設を出てからの人生の方が長い

虐待から保護され、施設などで大切に育てられたこどもたちも、多くは18歳で社会に出て生きていかなければなりません。

しかし現実は、虐待のトラウマやアイデンティティの揺らぎを抱え、頼れる家族もいないなかで、仕事をして家賃を払い、生活を続けなければなりません。

中には食費を切り詰めて1日1食で過ごす子や、働けなくなって家賃を払えずホームレス状態に陥る若者もいます。

ようやくできた国の制度

これまでは施設を出た後の若者を支援する制度がなく、児童養護施設の職員や地域の民間団体が中心となって、既存の制度をやりくりして、あるいは助成金や寄付を集めて自主的な事業として、アフターケアを行ってきました。

そうした現場の取り組みを支え、若者への切れ目のない支援を続けるために2024年4月には新しい国の制度「社会的養護自立支援拠点事業」がスタートしました。

この制度によって、若者たちの生活や就労に関する相談支援、居場所の提供、支援計画の作成などの取り組みに、国や自治体からお金が出るようになりました。

制度ができた今も、地域によって支援の差がある

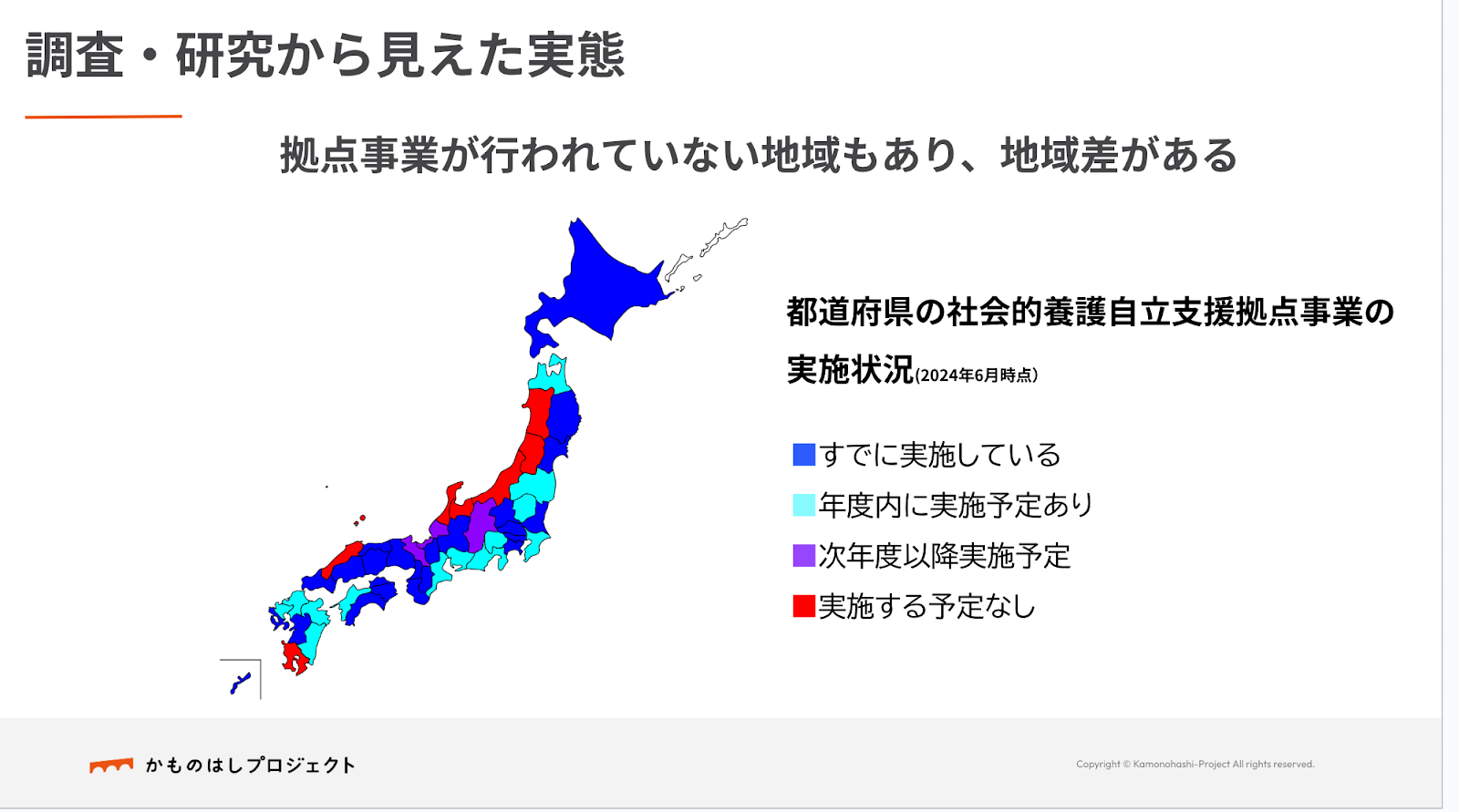

しかし、私たちが制度開始後に行った調査で見えてきたのは、「全国どこでも同じように支援が受けられるわけではない」という現実でした。

2024年6月時点の調査では、拠点事業が実施されていない地域もあり、若者の支援に地域格差が生じていました。

「実施する予定がない」と答えた地域では、若者のニーズが把握されていないことや、必要性が理解されていないために予算がつけられないなどの状況でした。

*現在は状況が変わっており、制度を実施する予定なしと回答された自治体でも制度を実施するために動いていたり、次年度意向実施予定と回答した自治体で制度が始まっていたりします。

また、実施している地域でも、予算規模や取り組み内容に大きな差がありました。(予算は最小約700万円から最大約3500万円で、5倍もの開きがあります)

かものはし・えんじゅが進める取り組み

こうした地域差や課題に向き合うため、かものはしが事務局を担うえんじゅでは、調査結果をもとに全国の現場や自治体、国へ働きかけを行っています。

具体的には、3つのアプローチで支援体制の改善を目指しています。

①国への提言

・制度を改善するための政策提言

②自治体への情報提供

・担当課向け勉強会の実施

・こども家庭庁の最新制度情報の共有

・予算を増やした自治体の成功事例紹介

③事業所へのサポート

・活動に必要な研修や情報提供

・調査時のヒアリング結果を国や自治体へ共有し、関係者全体で情報を共有できる体制づくり

これらを通じて、地域格差を減らし、より多くの若者に支援が届くよう取り組んでいます。

施設を出た後、支援が途切れる現実をなんとかしたい

私は一時期、児童相談所の一時保護所でこどもの声を聴く活動をしていました。一時保護所は、虐待や様々な事情で、こどもを一時的に保護する場所です。

多くのこどもは親元に戻りますが、中には児童養護施設や里親家庭に行く子もいます。

一時保護所から送り出したこどもたちが、施設や里親家庭で安心して暮らせたとしても、退所後の生活で困難に直面することも多い…

この状況をなんとかしたいとずっと思っていました。

自治体によっては、若者を支援する事業所がまだ無い場所もあります。

その状況を改善するために、必要な支援者数、拠点数を把握して、「支援者の数を増やすこと」が最優先です。若者に届く支援の量は、「支援者の数」で決まるからです。

だからこそ、親や家族に頼れない若者が確実にサポートが受けられる状況を作ることが私たちの目標です。

私たちは、支援者を増やすための働きかけをこれからも続けていきます。

writer

村田 早耶香共同創業者・アフターケア事業部

大学在学中に東南アジアで子どもが売られる問題の深刻な現状を見て、最初は一人で出来ることから取組みを開始しました。その後20歳の時に仲間出会いかものはしプロジェクトを創業しました。現在は日本で子どもが傷つけられている現状を変えたいと日本事業を進めています。綺麗な海が大好きです。